Nach einem Allparteienbeschluss im Gesundheitsausschuss wurde in den vergangenen Tagen wieder verstärkt die Frage eines therapeutischen Einsatzes von Cannabis-Produkten oder Cannabinoid-Medikamenten diskutiert.

Zur Erinnerung: Im Entschließungsantrag des Gesundheitsausschusses wurde die Bundesregierung, insbesondere die Gesundheitsministerin, ersucht, „auf Grundlage der Ergebnisse der Ausschussbegutachtung sowie der Erfahrungen in Deutschland unter Einbindung der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen Apothekerkammer, des Österreichischen Schmerzverbandes, der Gesundheit Österreich GmbH, der AGES und des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger sowie – in Hinblick auf die Vermeidung von Missbrauch – des Innenministeriums bis zum 1. Jänner 2019 den therapeutischen Einsatz von ‚Medizinalhanf’ zu prüfen und einen Bericht über zukünftige medizinische, rechtliche, organisatorische und ökonomische Rahmenbedingungen zum Einsatz von cannabishaltigen Arzneimitteln vorzulegen.“

„Das Parlament hat keineswegs, den Weg zu einer ‚Liberalisierung’ des Cannabisgebrauchs für medizinische Zwecke geebnet, wie dies zum Teil in den vergangenen Tagen suggeriert wurde“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) und der Österreichischen Palliativgesellschaft. „Dass wir im Zuge des jetzt beschlossenen Prozesses die tatsächlich vorhandene Evidenz transparent machen und offene Fragen diskutieren können, ist positiv. Das bietet die Gelegenheit, die verschiedenen Mythen um dieses Thema auszuräumen und auf eine Fakten-basierte Basis zu stellen.“

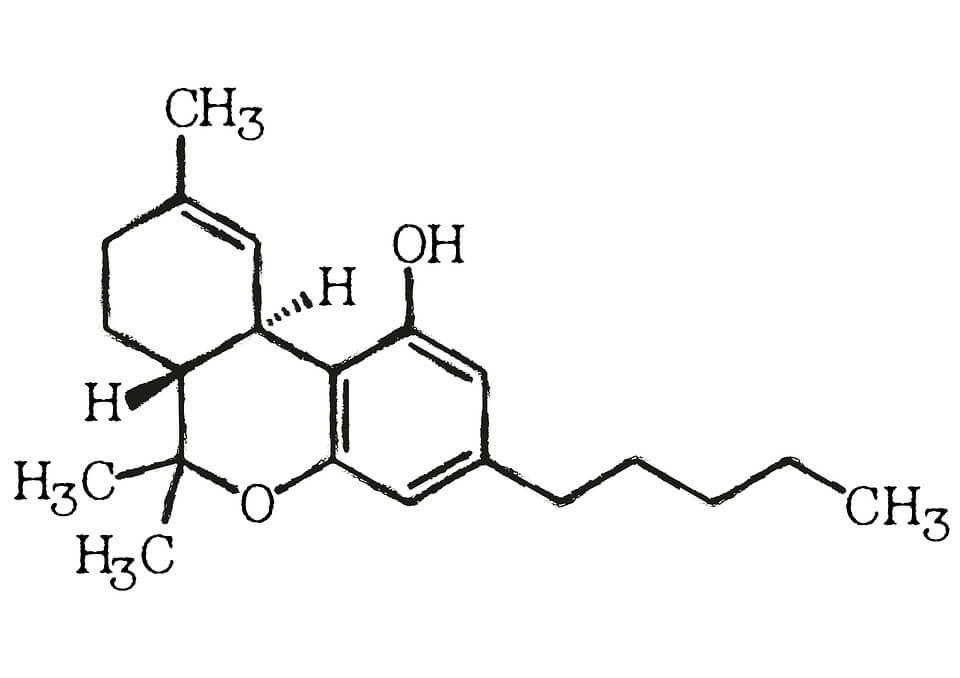

Ein solcher Mythos betrifft die Mutmaßung, ohne die Freigabe der medizinischen Nutzung von Cannabiskraut oder -blüten bzw. von Medizinalhanf könnten Patienten in Österreich nicht vom therapeutischen Potenzial der Cannabinoide profitieren. „Nach gegenwärtigem Wissensstand gibt keine Hinweise darauf, dass Cannabis oder Marihuana für medizinische Zwecke wirksamer und sicherer wären als die bereits verschreibbaren und in klinischen Studien untersuchten Cannabinoid-Medikamente“, so Prof. Likar. Diese Medikamente sind in Österreich bereits seit einigen Jahren als Fertigarzneimittel verfügbar oder werden „magistraliter“, also als Rezepturarzneimittel, in der Apotheke auf Anforderung zubereitet und haben ihre Wirksamkeit und arzneimitteltechnische Sicherheit bewiesen. Beim Konsum der Pflanze, so Prof. Likar, sei keine genaue Dosierung der medizinisch wirksamen Komponenten möglich.

Ein anderer Mythos betrifft die häufig vorgebrachte angebliche Notwendigkeit, durch die medizinische Cannabis-Nutzung die Versorgungen der zahlreichen chronischen Schmerzpatienten sicherzustellen. „Abgesehen davon, dass Cannabinoide mit Sicherheit nicht für alle chronischen Schmerzzustände angezeigt sind, darf auch ihr analgetisches Potenzial nicht überschätzt werden“, sagt o.Univ.-Prof. DDr. Hans Georg Kress (AKH/Medizinische Universität Wien), Vorstandsmitglied der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG). „Wir setzen sie in der Regel gemeinsam mit etablierten Schmerzmitteln ein, wenn diese alleine nicht ausreichend wirken. Als zusätzliche Medikation können sie auch die Nebenwirkungen einer Schmerztherapie lindern. Wir können von Cannabinoid-Medikamenten aber keine Wunder in der Schmerzbehandlung erwarten. Zwar sind sie in der Schmerzreduktion einem Placebo oft überlegen, aber sie sind kein gleichwertiger Ersatz für Opioide bei starken und stärksten Schmerzen.“ Dies betont auch eine vom deutschen Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene Analyse über Potenzial und Risiken von Cannabis und Cannabinoiden (CAPRIS-Studie).

Ein wichtiges Einsatzgebiet für pflanzliche, synthetische und teilsynthetische Cannabinoide ist die Behandlung von Übelkeit und Erbrechen sowie von fehlendem Appetit bei Menschen mit chemotherapeutisch behandelter Krebserkrankung und HIV/AIDS. Eine österreichische Arbeit zeigt, dass Dronabinol – der internationale Freiname für THC – etwa zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen sowie von Appetitlosigkeit bei onkologischen Patienten in der Palliativmedizin gut wirkt, betont Prof. Likar. Ebenso gilt als erweisen, dass THC auch bei spastischen Schmerzen bei Multipler Sklerose, dem Querschnittssysndrom oder anderen schmerzhaften spastischen Zuständen wirkt. Darüber hinaus gibt es vielversprechende Hinweise auf ein Potenzial dieser Arzneimittel in der Behandlung verschiedener chronisch-entzündlicher Erkrankungen, wie Rheumatoider Arthritis oder chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen. Cannabidiol (CBD), ein aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnenes Cannabinoid ohne psychotrope Wirkungen, hat krampflösende, angsthemmende und Übelkeit sowie Entzündungen dämpfende Eigenschaften. Positive Effekte zeigt der Wirkstoff unter anderem bei Epilepsien und Spastik, und in gewissem Ausmaß auch bei der Behandlung von bestimmten schmerzhaften Zuständen.

Von manchen Seiten wurde zuletzt wieder polemisiert, es seinen „Pharmalobbies“, die versuchen würden, eine Liberalisierung oder Legalisierung des medizinischen Cannabisgebrauchs zu verhindern. Geht es also um eine Auseinandersetzung große Konzerne versus kleine Hanfbauern? Keineswegs, sagt Prof. Kress: „Bei der Cannabis-Freigabe geht es längst um einen Milliardenmarkt mit entsprechenden großen börsenotierten Unternehmen und massivem Lobbying.“ Erst kürzlich kaufte das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis den Rivalen MedReleaf für umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Die Aktien einschlägiger Firmen schießen in die Höhe. Das Fachmagazin Marijuana Business Daily schätzt, dass sich das Marktvolumen bis zum Jahr 2021 auf knapp 23 Milliarden Dollar mehr als verdreifachen soll. „Wenn also Aktivisten nicht müde werden, die Liberalisierung oder Legalisierung von Cannabisblüten oder -kraut zu fordern, sollte dabei nicht aus den Augen verloren werden, dass es hier um ein großes Geschäft geht, mit entsprechenden Interessen.“

Vor den Hintergrund der Fakten liege der Handlungsbedarf bei Cannabinoiden nicht in einer Freigabe von Cannabis für die medizinische Nutzung, sondern in ganz anderen Bereichen. „Wir müssen, statt neue Debatten zu eröffnen, dafür sorgen, dass Cannabionoid-Medikamente möglichst vielen Patienten, die davon profitieren könnten, zugänglich gemacht werden. Dazu müssen auch bürokratische Hürden abgebaut werden“, so Prof. Likar. Bisher werden die verfügbaren Präparate von den Krankenkassen nur nach chefärztlicher Genehmigung erstattet, und diese wird je nach Bundesland sehr unterschiedlich gehandhabt. „Wünschenswert“, so Prof. Likar, „wäre eine Vereinfachung der Erstattung durch die Krankenkassen und dass zur Verschreibung kein Suchtgiftrezept mehr erforderlich ist.“

Außerdem sei es notwendig, im Sinne des Konsumentenschutzes diesen Markt zu regulieren und möglichen Wildwuchs zu kontrollieren, sagt Prof. Kress: „Dies gilt aktuell insbesondere für CBD, das als regelrechtes Wundermittel gehandelt und in Österreich wildwüchsig als einfaches Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden darf. Sinnvollerweise sollte auch CBD als Arzneimittel eingestuft und dem Arzneimittelgesetz sowie der einfachen Rezeptpflicht unterworfen werden, und bei entsprechender Indikation auch von den Kassen entsprechend erstattet.“

Quellen: Deutsches Bundesministerium für Gesundheit: Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse (CaPRis). 2017; Likar R et al: Klinischer Einsatz von Dronabinol zur Behandlung therapierefräktärer Übelkeit und Erbrechen bei onkologischen Patienten in der Palliativmedizin. Z Palliativmed 2017; 18: 249-254; Lötsch J et al: Current evidence of cannabinoid-based analgesia obtained in preclinical and human experimental settings. Eur J Pain. 2017 Nov 21. doi: 10.1002/ejp.1148